Каталог

|

СтатьиДобро пожаловать!

Компания "Азия-Арт" представляет на этом сайте редкие и уникальные восточные предметы интерьера и декора, мебель Японии, Индии,Таиланда, Бирмы, Камбоджии из ценных пород дерева, богато украшенная резьбой, инкрустациями или ковкой, а также предметы из бронзы и керамики, дизайнерские артефакты. Широко представлена коллекция японского антиквариата: корпусная мебель тансу, хибачи, ширмы, свитки, уникальный фарфор и изящные бронзовые миниатюры. Чтобы купить редчайшие предметы интерьера теперь нет необходимости отправляться в далекие страны. Приглашаем к сотрудничеству всех ценителей восточной и азиатской красоты. У нас есть возможность выполнить и ваши особенные заказы. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить самый притязательный вкус наших покупателей. Новости

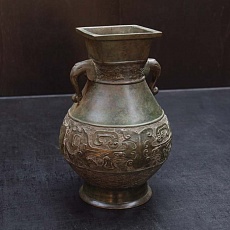

Бронзовые японские вазыПредставляем коллекцию антикварных бронзовых ваз из Японии. Все предметы выполненны настоящими мастерами своего дела и могут служить прекрасным украшением в японский интерьер вашего дома. ...Окимоно. Японские бронзовые миниатюрыОкимоно - японские предметы интерьера, предназначенные для эстетического...Японские вазы хибачиГалерея "Азия-Арт" представляет эксклюзивную коллекцию старинных...КаталогВсе наши товары обеспечены сертификатами подлинности и - поскольку их происхождение часто экзотично - дополнительной информацией (рекомендуем Вам ознакомиться с разделом Гарантии). Поскольку в кратком вступлении невозможно рассказать обо всем, мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и рассмотрим любые предложения. СтатьиЯпонский дом – пространство вдохновения и мудростиЖилой японский интерьер – совершенно особенное пространство, входя в которое сразу ощущаешь радость, отдохновение, покой. На первый взгляд может показаться, что японский дом - пустой, и только привыкнув обращать внимание на детали, присматриваться не только к форме, но и к фактуре, качеству отделки и соотношению элементов, вникать в суть и схватывать общий характер целостного внутреннего убранства... Чудесный мир изящных грез. Японские гравюрыНе удивительно, что в наши дни в среде знатоков и коллекционеров Укиё-э больше ценятся традиционные, зачастую антикварные произведения в этом стиле. Однако известно, что некоторые современные работы могут достигать не меньшего технического совершенства и эстетической ценности. В любом случае, и оттиск XVII века, и современная гравюра в стиле «Сосаку-ханга» – это достойная восхищения, уникальная ру... Японские вазы – легенда средневековьяЯпонская керамика прошла большой и славный путь, обогатив художественную традицию множеством самых изысканных приемов и техник. Японские керамические вазы, наряду с Китайскими – настоящий символ, манифест изящества, непосредственного восприятия красоты. Японские вазы могут служить как для цветов (икебана), так и в качестве самостоятельного, в высшей степени утонченного предмета интерьера в... Японские куклы – великолепная страна фантазииЯпонские традиционные куклы – неизмеримо больше, чем забава для детей. Это целый мир со своей эстетикой, религией и даже мистикой: поэтому куклы в Японии, как ни странно, это развлечение большей частью для взрослых. Японские традиционные куклы называются «нингё», что можно перевести как «человеческая форма», и они изначально служили весьма серьезной, взрослой цели – оберегать дом и членов семьи от... |